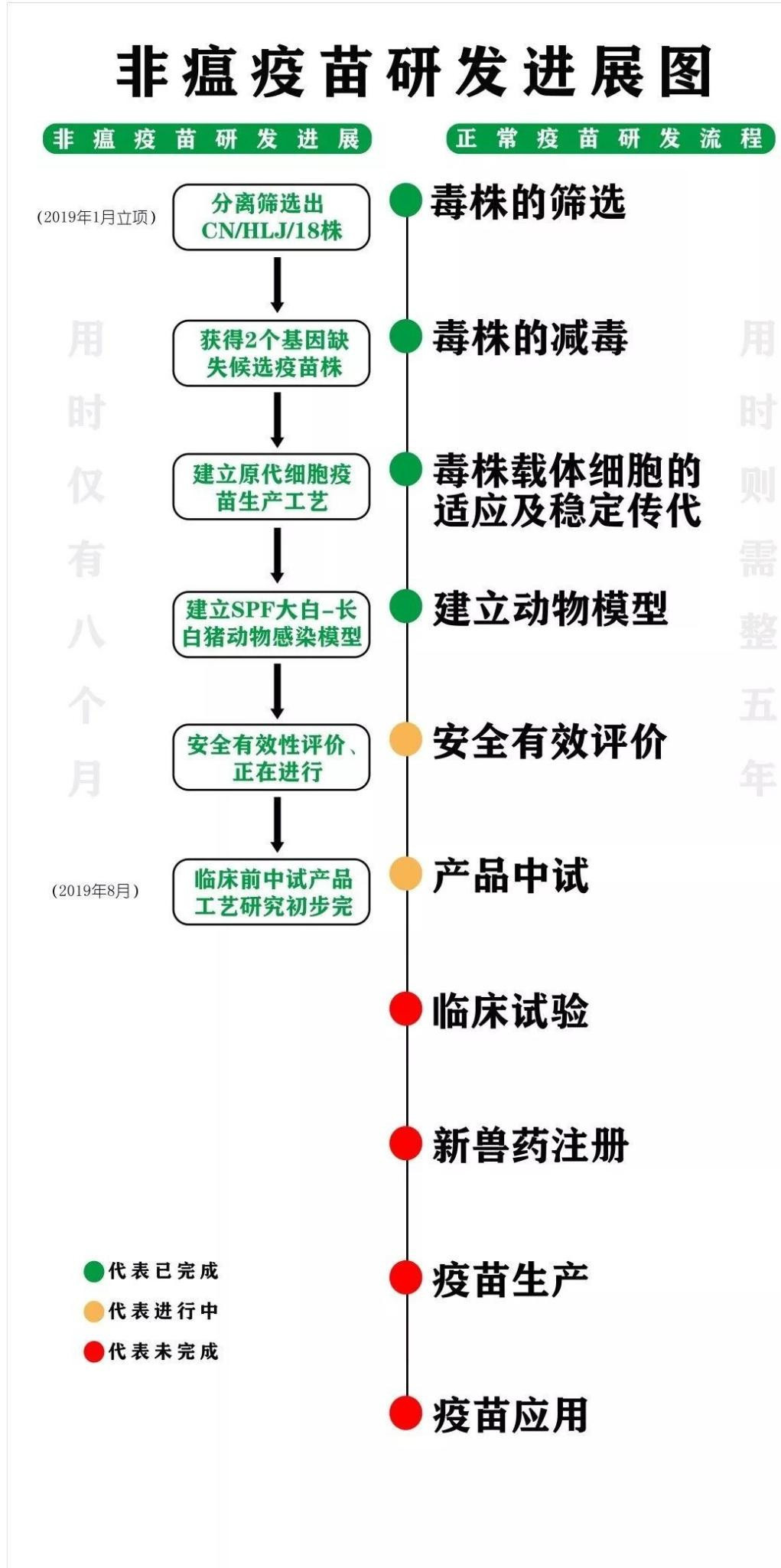

中国农科院9月10日发布,我国非洲猪瘟疫苗研制在今年4月实验室研究工作取得成功后,今年8月,疫苗研发工作又取得了新的重要进展。一株双基因缺失弱毒活疫苗已完成了实验室安全评估与有效试验,突破了规模化生产技术瓶颈,近期已向农业农村部提出生物安全评价申请,即将进入临床试验阶段。

疫苗研发尝试众多,效果差强人意

回顾近60年的非洲猪瘟疫苗艰难探索之路,尝试众多、成果较少。非洲猪瘟疫苗研发缘何举步维艰?

“国外研究机构先后尝试了灭活疫苗、亚单位疫苗、核酸疫苗、病毒活载体疫苗、减毒活疫苗和基因缺失疫苗等各种类型疫苗的研发,但最终的效果差强人意。”中国农业科学院哈尔滨兽医研究所兽医生物技术国家重点实验室研究员仇华吉说。

由于没有安全有效的商品化疫苗及治疗手段,非洲猪瘟的防控主要依靠提高生物安全措施及早期检测和严格的扑杀等措施。

“非洲猪瘟疫苗研发的难点在于病原本身的基础研究薄弱以及生物安全条件的限制。非洲猪瘟病毒生物学特性复杂,其诱导的免疫保护及免疫逃逸机制研究十分有限;其基因组庞大,有超过一半的基因功能未知,保护性抗原基因研究不足,已知基因的功能研究也十分薄弱。”仇华吉说。

同时,非洲猪瘟病毒活病毒的操作需在生物安全三级以上实验室进行。

“非洲猪瘟病毒毒力相关及免疫保护试验需在猪只及生物安全三级以上实验室进行,缺乏经济便捷的小动物模型;而且,病毒的增殖、分离需要用猪原代细胞,费用较高;缺乏稳定、良好的疫苗生产细胞系。”仇华吉说,非洲猪瘟有24个基因型,与其他DNA病毒相比易于变异,且不同基因型之间生物学特性有一定差异;病毒致弱与免疫保护之间也难以平衡。

这些原因都使非洲猪瘟病毒的疫苗研究进展缓慢。

“远水不解近渴”,更须依靠严格管控

专家表示,未来非洲猪瘟疫苗的研发需要颠覆性思维与最新的生物学技术相结合。

“例如,构建非洲猪瘟病毒必需基因缺失的突变病毒,从而获得一过性感染的复制缺陷型非洲猪瘟疫苗,以解决活疫苗的安全性问题。国外研究机构已尝试构建组蛋白样基因缺失的非洲猪瘟疫苗,但未成功构建出疫苗候选株。合成生物学技术结合CRISPR/Cas9基因编辑技术将为非洲猪瘟病毒反向遗传操作系统的优化提供可能,由此可加快未知基因和保护性抗原基因的功能研究,全面解析非洲猪瘟病毒的生物学特性,为非洲猪瘟疫苗研发奠定基础。”仇华吉说。

“需要指出的是,疫苗不是万能的,一个不安全的疫苗犹如饮鸩止渴。即便是将来有了非洲猪瘟疫苗,也必须同时依靠严格的生物安全和精细化管理,实行综合性防控措施,才有可能控制和根除非洲猪瘟。”仇华吉说。

资料来源:本文内容转自央视新闻、科技日报,如有侵权,请联系删除。